栄養学に基づいた犬と猫のプレミアムペットフードおよび食事療法食を展開するロイヤルカナン ジャポン(本社:東京都港区、 社長:山本 俊之)は、 2020年1月31日(日)より獣医師及び動物看護士を対象とした『ベテリナリーシンポジウム2020』を開催しました。

今年で20回目の開催となるロイヤルカナン『ベテリナリーシンポジウム』は、 毎回テーマとなる分野の第一人者の先生方を講師として招き、 獣医療の発展と未来を考える場として、 毎年開催しております。

今年も例年通り全国主要8都市での開催を予定していましたが、 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、 3月に予定していた東京、 札幌、 大阪、 福岡での開催中止を決定し、 代替企画として3月15日(日)と22日(日)に、 講師のご協力を得てライブ配信講演を実施致。

この2回のライブ配信講演には、 計1,500名を超える方が聴講しました。

今回の講師

今回のシンポジウムでは、 伊從 慶太先生(Vet Derm Tokyo)から主に犬のアレルギー性疾患や皮膚のバリア機能などについて、 中島 亘先生(公益財団法人 日本小動物医療センター)と大野 耕一先生(東京大学)から消化器疾患について、 石田 卓夫先生(赤坂動物病院、 日本臨床獣医学フォーラム会長)から皮膚疾患と消化器疾患に関する臨床病理学について、 それぞれご講演しました。

「アレルギー性疾患と皮膚バリア機能に対して我々ができること」

伊從 慶太 先生 (Vet Derm Tokyo、 アジア獣医皮膚科専門医)

まず、 食物アレルギーを含む犬の皮膚食物有害反応(AFR)の臨床徴候に関するCritically appraised topic(臨床上の疑問に焦点を当てて、 エビデンスを簡単な形に要約した報告)を紹介。

合計825例の報告を集めたこの論文は、 欧米のエビデンスが中心のため、 演者の国内における過去の診療データと比較しながら、 犬のAFRの発症年齢、 性別、 品種、 皮膚症状などについての検証結果を解説しました。

犬のAFRとアトピー性皮膚炎の関係

古くは、 犬アトピー性皮膚炎(CAD)は環境抗原に対するアレルギー性皮膚疾患であり、 食物が原因となるAFRとは区分されていました。

しかし、 演者の皮膚科診療ではCADと診断され、 その中でAFRを併発していた症例が4割弱程度あることが判明しました。

したがって、 AFRはCADと混合して存在する場合が多いため、 食事を変更しても完全に症状が消失しない(部分的な緩和)ことを症例のご家族に丁寧に説明することを提案しました。

特に足の外側や腰・背中に症状が強調される場合、 また投薬の反応が悪く慢性的に繰り返す症状がある場合には、 AFRを疑うべきであると指摘しました。

また、 診断法としては、 各種アレルギー検査の有用性は絶対ではなく、 その結果のみで食事内容を決めることは誤った判断を招くリスクを伴うことも指摘しました。

CADは皮膚バリア障害病だと捉える事が重要

CADはアレルギーというイメージがあるが、 原因となるアレルゲンが侵入するためには角層バリア機能障害が深く病態に関わっていることを説明。

CADの皮膚バリア障害を改善する方法としては、 角層に存在して保湿機能を発揮するセラミド関連物質を配合した外用剤が有用であることが過去に報告されているが、 セラミドの産生を体内で促すことも重要であることを指摘しました。

セラミドの原材料は必須脂肪酸であるため、 必須脂肪酸を豊富に含んだロイヤルカナンの「スキンサポート」や、 必須脂肪酸以外のセラミド産生促進効果が期待される成分を含んだ「スキンケア」などの皮膚バリア強化食を用いることも効果的だと紹介しました。

「消化器疾患における食事療法 ~食事療法で腸を治す!?~」中島 亘 先生(公益財団法人 日本小動物医療センター 消化器科 所沢センター病院 目黒消化器サテライト病院)

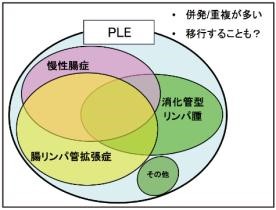

まず犬の蛋白漏出性腸症(PLE)について概要を説明。

症例としては猫よりも圧倒的に犬の方が多い点に加え、 慢性腸症、 腸リンパ管拡張症、 消化管型リンパ腫などの基礎疾患を併発・重複しているケースが多い事、 またそれらの疾患が時期によって移行している可能性がある事について詳しく解説されました。

それぞれの動物にあった薬剤と食事療法を考える

PLEの主な治療としては、 一般的に副腎皮質ステロイド剤やクロラムブシルなどの薬剤を用いるが、 その中でもどの薬剤が効くのか、 症例を見極めながら判断する事が大切だと指摘されました。

食事療法についても同様で、 PLEではリンパ管拡張症を併発している事が多いため、 食事中の脂肪を制限した「低脂肪療法食」や「超低脂肪食(鶏ささみ、 じゃがいもなどを用いた自宅での手作り食)」が有効となることが多い。

また慢性腸症を併発している場合には「低アレルゲンかつ低脂肪の療法食」を用いるなど、 それぞれの動物に合った最適な食事を選択する事が重要だと説明されました。

鶏ささみとじゃがいもを用いた超低脂肪食はPLEに有効なことがあるが、 中長期的に給与すると栄養バランスに問題が生じる可能性があり注意が必要。

超低脂肪食や薬剤などでPLEが良化したら、 小量ずつ低脂肪療法食を加えていくと良い。

低脂肪療法食を加えると低アルブミン血症が悪化することがあるため、 動物によって調整や見極めが必要だが、 食事中の低脂肪療法食の割合を50%とすると脂肪と脂肪酸以外の多くの栄養素が最低限含まれた食事となり1つの目安となる、 とお考えを述べられました。

「消化器疾患における食事療法 ~犬の消化器疾患と血中・食事中の脂肪~」

大野 耕一 先生 (東京大学)

まず犬の下痢・嘔吐と、 食事の一般的な関係性について紹介。 慢性腸症と蛋白喪失性腸症とは、 病気の括り方が違うため選ぶフードの種類も異なってくると指摘されました。

胃腸疾患における脂肪との関係では、 蛋白喪失性腸症の際にまず試すべきフードは低脂肪療法食であり、 それでも解決しない場合は超低脂肪食も検討可能。

また脂肪だけが原因でなく、 強い炎症で蛋白が喪失している場合には、 加水分解食や新奇タンパク食も検討する必要があると説明されました。

膵炎の犬の食事療法には低脂肪食を

生命に直ちに危険がない状態であれば栄養を与えるべきであり、 可能ならまず経腸(経チューブ)栄養を行い、 難しい場合は経静脈養(栄養点滴)を考慮する必要があると説明されました。

具体的に早期経腸栄養の際には、 犬では高脂肪食や高脂血症は危険・増悪因子であると複数の報告がありリスクがあるため、 低脂肪食が望ましいと考えられている。

ロイヤルカナンの「消化器サポート(低脂肪)リキッド」などの低脂肪の動物用流動食や、 「消化器サポート(低脂肪)」のミキサー食が利用可能であると説明されました。

炭水化物を絞ったフード

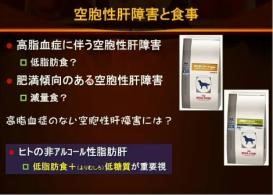

さらに肝胆疾患と高脂血症、 食事中の脂肪について説明されました。

高脂血症に伴う空胞性肝障害の犬に対しては低脂肪食を、 また肥満傾向のある空胞性肝障害には減量食を用いる事に加え、 ロイヤルカナンの「満腹感サポートスペシャル」など、 炭水化物をある程度絞ったフードを使用するのも検討に値すると説明されました。

また犬の胆嚢疾患の食事管理については一定の見解が無い事を前提に、 低脂肪食だけの対処で良いか検討余地があるほか、 脂肪と炭水化物のバランスについて今後更に研究を進める必要があると結ばれました。

「知っているのと知らないのでは差が出る臨床病理学的アプローチ – 皮膚・消化器編 -」石田 卓夫 先生 (赤坂動物病院、 日本臨床獣医学フォーラム会長)

生きた動物のための臨床病理学はとても重要

獣医師の中でも病理学というと「難しそう」「顕微鏡は苦手」「病理は最も苦手」とイメージを持たれる方が多い。

しかし診断を確定し治療法を選択する、 また治療経過を適切にモニターするためには、 臨床病理学は不可欠であるとし、 理解を深める事の重要性を指摘されました。

皮膚病、 消化器疾患への臨床病理学的アプローチ

まず皮膚病については、 皮膚病変(皮疹)や掻痒症、 脱毛症の鑑別に加え、 その病気が皮膚病を起因としているものなのか、 或いは内臓疾患や全身性疾患からきている病気なのかなどを鑑別するための臨床病理学的アプローチについて、 実際の症状や事例を通じて、 手法や注意点を説明されました。

次に、 消化器疾患への臨床病理学的アプローチについて、 下痢、 嘔吐の症状のある際に、 消化器徴候を鑑別するポイントについて詳細に解説されました。

鑑別診断リストを上から順番に消していくのではなく、 ヒストリーや身体検査などの問診をしっかりと行い、 除外できるものは除外する事。

加えて、 地域での発生頻度を考慮し臨床的な鑑別を行う事や、 食事や抗生物質への反応を見ながら、 スクリーニング検査で除外できるものを除外するなどし、 診断の絞り込みを行うよう説明されました。

その上で、 臨床病理学は診断を詰めていく上で必須のものであり、 それは皮膚病でも消化器病でも同様である。 体に起こっている異常の把握、 原因の究明、 診断など、 臨床病理学に精通している事で患者の状態が良く分かるため、 臨床病理学とは、 生きた動物の病理学だと結ばれました。

コメントを残す